Computer

und Menschlichkeit

Jan Christoph Meister

Universität Hamburg

Vortrag im Rahmen der 7. Langeooger

Fortbildungswochen, / 7.

Psychotherapietage des Kindes- und Jugendalters: „Kindheit im digitalen

Zeitalter“,

„Have you hugged your computer today?“

Haben Sie Ihrem Computer heute schon ein liebes Wort gesagt? Oder gehören Sie etwa zu jenen herzlosen Zeitgenossen, die sich dem treuen Begleiter aus Prinzip emotional verweigern? Die Frage mag zunächst seltsam anmuten – aber die Interaktion zwischen Mensch und Computer hat durchaus eine affektive Dimension, wie David Lochhead bereits 1990 erkannte. Fünf Jahre bevor das WWW entstand, stellte er schon fest:

The truth is that our computers hug us

constantly. We are drawn into conversation with our computers and, in the

process, our existence is acknowledged. Even if we are so lonely that nobody in

the world pays any attention to us, our computer acknowledges us. When we

speak, our computers respond. And in being responded to we receive what transactional

analysts call "strokes".

David Lochhead (1990)

http://www.religion-research.org/irtc/hugged.htm

[gesehen:

Natürlich könne man, so

Lochhead, das Aufblinken des DOS-Prompts auf einem Computerbildschirm nicht mit

dem Wort oder der Berührung durch eine geliebte Person gleichsetzen - aber es

lasse sich nicht leugnen, dass wir auf einer unbewussten Ebene von unseren

Computern dabei durchaus eine Art ‚Streicheleinheit’ bekämen: denn schließlich

handele es sich in unserer Begegnung mit dem Computer um eine Interaktion mit

jemandem oder etwas, der oder das uns antwortet. Lochhead folgerte:

Natürlich könne man, so

Lochhead, das Aufblinken des DOS-Prompts auf einem Computerbildschirm nicht mit

dem Wort oder der Berührung durch eine geliebte Person gleichsetzen - aber es

lasse sich nicht leugnen, dass wir auf einer unbewussten Ebene von unseren

Computern dabei durchaus eine Art ‚Streicheleinheit’ bekämen: denn schließlich

handele es sich in unserer Begegnung mit dem Computer um eine Interaktion mit

jemandem oder etwas, der oder das uns antwortet. Lochhead folgerte:

It is

precisely for this reason that the computer can become a substitute for people

who have difficulty with personal relationships -- like the teenaged hacker who

avoids the pain of adolescent relationships by an intense relationship with

computer technology. The embrace of the computer is there for all of us. It

only becomes perverse when the embrace of the computer replaces all other

embraces.

David Lochhead (1990)

http://www.religion-research.org/irtc/hugged.htm

[gesehen:

Diese Schwelle zur Perversion ist, wie manche Kulturkritiker meinen, von vielen Zeitgenossen längst überschritten worden. Apologeten der digitalen Kommunikationstechnologie hingegen argumentieren, dass diese ja gerade eine Intensivierung der menschlichen Umarmung beflügele, indem sie unsere Interaktionen von den raum-zeitlichen Beschränkungen des traditionellen face-to-face befreie.

Soll man sich also der Umarmung durch den Computer bewusst entziehen, oder soll man sie suchen? Seit elektronische Rechner Teil unserer Lebensrealität geworden sind – also seit einem guten halben Jahrhundert – oszilliert die Debatte um das Verhältnis von Mensch und Computer zwischen Zukunftsoptimismus, Utilitarismus und Kulturpessimismus. Was für den einen der Schlüssel zu einem neuen Welt- und Selbstverständnis ist, ist für den zweiten reines Instrument und Mittel zum Zweck – und für den dritten die technologische Inkarnation eines anti-humanen Prinzips der digitalen Unterwerfung des Menschlichen wie des Natürlichen.

Ich selbst zähle zur

Fraktion der technophilen Zeitgenossen. Schuld daran ist mein Opa Jannie. Der besaß

nämlich einen kleinen Tabakwaren- und Zeitschriftenhandel, was u.a. den Vorteil

hatte, dass ich immer als erster im Dorf an die neuesten Comics kam. Noch mehr als Mickey Mouse und Kater Felix scheinen

mich jedoch schon als Dreijährigen die Ausgaben eines Magazins fasziniert zu

haben, das von 1953 an dem deutschen Mann die Brave New World im intellektuellen Heimwerkerformat nahebrachte. Es

hieß Hobby.

Ich selbst zähle zur

Fraktion der technophilen Zeitgenossen. Schuld daran ist mein Opa Jannie. Der besaß

nämlich einen kleinen Tabakwaren- und Zeitschriftenhandel, was u.a. den Vorteil

hatte, dass ich immer als erster im Dorf an die neuesten Comics kam. Noch mehr als Mickey Mouse und Kater Felix scheinen

mich jedoch schon als Dreijährigen die Ausgaben eines Magazins fasziniert zu

haben, das von 1953 an dem deutschen Mann die Brave New World im intellektuellen Heimwerkerformat nahebrachte. Es

hieß Hobby.

Wenn Sie mehr über Hobby und damit über meine frühkindliche Prägung wissen wollen, lesen sie den einschlägigen Artikel in der Wikipedia nach. Dort heißt es im Rückblick:

Am meisten

beeindruckten die Artikel über die neuesten Errungenschaften der damaligen

Technik, mit ihren mutigen, aus heutiger Sicht fast skurrilen Zukunftsvisionen,

die in einem zukunftsgläubigen und technikverliebten Stil geschrieben wurden.

Auch die ersten Entwicklungen im Bereich der Homecomputer wurden von der

Zeitschrift begleitet.

http://de.wikipedia.org/wiki/Hobby_(Zeitschrift)

[gesehen:

Als ich ein Kind war, gab

es nun allerdings noch gar keine Homecomputer - Computer waren damals noch

ziemlich große Dinger, die mehrere Wohnzimmer füllten. Der auf dem Bild hier

zum Beispiel gehörte der University of

Virginia und tat dort Anfang der 60er Jahre seinen Dienst. Er kostete nach

heutiger Währung gut 2 Millionen Euro und hatte vermutlich die Rechenleistung

eines modernen iPhones, sorgte dafür aber mit seinen 1800 Röhren auch im Winter

für T-Shirt-taugliche Bedingungen und damit für mehr menschliche Wärme am

Arbeitsplatz.

Als ich ein Kind war, gab

es nun allerdings noch gar keine Homecomputer - Computer waren damals noch

ziemlich große Dinger, die mehrere Wohnzimmer füllten. Der auf dem Bild hier

zum Beispiel gehörte der University of

Virginia und tat dort Anfang der 60er Jahre seinen Dienst. Er kostete nach

heutiger Währung gut 2 Millionen Euro und hatte vermutlich die Rechenleistung

eines modernen iPhones, sorgte dafür aber mit seinen 1800 Röhren auch im Winter

für T-Shirt-taugliche Bedingungen und damit für mehr menschliche Wärme am

Arbeitsplatz.

Obwohl diese Maschinen groß und wuchtig waren und es angeblich mit dem menschlichen Gehirn spielend aufnehmen konnten, kamen solche Rechner nur wenigen Menschen zu Gesicht – ideale Bedingungen für die Geburt eines Mythos. Heutzutage sind Computer klein, gewöhnlich und allgegenwärtig. Seit die Ära der Großrechner zu Ende ging und der Personal Computer seinen Erfolgszug begann, sind digitale Maschinen in wenig mehr als zwanzig Jahren zu multifunktionalen Extensionen unseres menschlichen Selbst avanciert.

Das, so meinen manche, ist zwar ein Triumph der Technik, aber letztlich schlecht für den Menschen, der im Zuge dieser Überantwortung seiner Lebenswelt an die Maschine sein Eigenstes und Eigentliches verliert: also seine Menschlichkeit. Wie auch immer man sich selbst zu dieser Kontroverse stellen mag, soviel scheint klar: Der Effekt des Computers auf unsere materielle, kognitive wie seelische Ökonomie ist ambivalent und vielgestaltig. Die bildungsbürgerlich-maschinenstürmerische Attitüde selbsternannter digitophober Kulturwächter reicht zur Erklärung dieses Phänomens ebensowenig wie der naive Messianismus, mit dem uns eine digitophile Jüngerschaft das Mantra der Versionssprünge von Apple, iMac, Vista, Version 7 und Web 2.0, 3.0 als Verheißungsbotschaft präsentiert.

1.1. Unsere digitale

Beziehungskiste

Einer differenzierteren Analyse unserer digitalen Beziehungskiste mit dem Computer bedarf es nicht zuletzt deshalb, weil schon ‚Menschlichkeit’ ein überaus komplexes Konzept ist, das zugleich unter dem Blickwinkel normativ-ethischer wie deskriptiv-anthropologischer Fragestellungen gefasst werden muß. Anders gesagt: ‚Menschlichkeit’ ist zwar vordergündig der Begriff für ein ethisches Verhaltensideal; man kann diesen Begriff aber nur denken, indem man ein Konzept von ‚Menschsein’ voraussetzt – also eine ungefähre Vorstellung davon hat, was einen Menschen als Menschen biologisch, kognitiv, emotional und sozial ausmacht.

Während so dem Begriff ‚Menschlichkeit’ durchaus auch eine konkrete Dimension anhaftet, meint andererseits das Konzept ‚Computer’ bei genauerer Betrachtung immer schon mehr als das bloße englische Wort für Rechenmaschine. Auch in unserer Themenstellung ist der Begriff ja offenkundig metonymisch gemeint; er bezieht sich nicht auf den konkreten Apparat, sondern eigentlich auf etwas, was man wohl als ‚Computerlichkeit’ bezeichnen müßte, für das sich aber heute die Kennzeichnung „digitales Prinzip“ durchgesetzt hat. Die Verknüpfung ‚Computer und Menschlichkeit’ in meinem Titel läuft damit letztlich auf eine ebenso einfache wie tiefgründige Frage hinaus, die das Konkrete wie das Ideelle beider Dimensionen berührt: wie ticken Computer, wie ticken Menschen – im Gleichtakt oder gegenläufig? Hinter dieser saloppen Formulierung verbergen sich einige durchaus respektable philosophische Problemstellungen, die ich im Folgenden zumindest anreißen möchte.

Unsere erste Frage lautet: Fügt sich der Mensch, wenn er mit dem Computer interagiert, tatsächlich dem von ihm selbst entdeckten Ebenmaß der Zahl? Werden wir wirklich schon vom digitalen Prinzip regiert, das der Erfassung unserer materiellen wie ideellen Lebenswelt als pure Datenmenge ebenso notwendig zugrunde liegt wie der formalen Repräsentation, der algorithmengesteuerten Analyse, der Simulation und der Manipulation unserer Lebenswirklichkeit? Ist es nicht dennoch und allen Unkenrufen zum Trotz eine prinzipielle Unberechenbarkeit, eine subversive Energie also, in der die Essenz der Menschlichkeit begründet liegt und bleibt? Und zweitens: wie kommen Computer eigentlich mit uns Menschen zurecht?

Die erste Frage ist zu komplex, um sie hier und heute in dieser Generalität – also im Blick auf das Menschliche und damit auf die Eigentümlichkeit unserer Erfahrungs- , Ideen- und Gefühlswelt wie unserer Verhaltensideale schlechthin – sinnvoll erörtern zu können. Ich werde deshalb meine Problemstellung etwas enger fassen und mich auf einen Aspekt der Mensch-Computer-Interaktion konzentrieren, der mir für den Tagungskontext besonders relevant erscheint: auf das – ja gerade in seiner Wirkung auf Kinder und Jugendliche immer wieder als potenziell problematisch beschriebene – Computerspiel. Beginnen möchte ich allerdings mit der zweiten Frage: Wie erscheinen der Mensch und sein Verhalten eigentlich in der Perspektive des Computers?

2. „Have you hugged your human today?“:

Annäherungen des Computers an ein (un)bekanntes Wesen

2.1. ELIZA

Zehn Jahre, nachdem ich mit meinem Opa auf dem Sofa liegend in die Ferne zu schweifen begann – er in die spannungsgeladene Welt von Jerry Cotton, ich in die meiner eigenen Zukunft, für die mir von sprechenden Staubsaugern über eisfreie, weil atombeheizte Autobahntrassen bis hin zu extraterrestrischen Urlaubsreisen mit der eigenen Untertasse so ungefähr alles versprochen wurde – beschäftigte sich in Harvard ein Therapeut mit seinen Patienten. Dieser Therapeut war, wie man an sorgfältig dokumentierten Patientengesprächen wie diesem hier sehen kann, dezidierter Anhänger von Carl Rogers, dem Erfinder der non-direktiven Methode klientenzentrierter Psychotherapie:

Men

are all alike.

IN

WHAT WAY?

They're

always bugging us about something or other.

CAN

YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE?

Well,

my boyfriend made me come here.

YOUR

BOYFRIEND MADE YOU COME HERE

He

says I'm depressed much of the time.

I

AM SORRY TO HEAR YOU ARE DEPRESSED

It's

true. I am unhappy

DO

YOU THINK COMING HERE WILL HELP YOU NOT TO BE UNHAPPY

I

need some help, that much seems certain.

WHAT

WOULD IT MEAN TO YOU IF YOU GOT SOME HELP

Perhaps

I could learn to get along with my mother.

http://i5.nyu.edu/~mm64/x52.9265/january1966.html

[gesehen:

Der Harvard-Psychiater nahm es dabei mit dem Postulat der Non-Direktivität besonders genau, indem er sich nicht einmal im gleichen Raum mit seinen Patienten aufhielt, sondern mit ihnen nur über Tastatur und Bildschirm kommunizierte. Dieses Setting war allerdings weniger dem Methodenbewußtsein des Therapeuten geschuldet, als seiner schlichten Körpergröße. Der Therapeut war nämlich – ein Großrechner; genauer: ein Computerprogramm mit Namen ELIZA, das auf einem solchen Rechner lief.

Sein Schöpfer war der Informatiker Joseph Weizenbaum; ein ebenso charismatischer wie genialer Außenseiter der Artifical Intelligence-Zunft. Die Grundidee von ELIZA war entsprechend frech: Weizenbaum postulierte, dass es in der Mensch-Computer-Interaktion nicht darum geht, möglichst intelligente Programme zu entwickeln – sondern vielmehr solche, die dem Menschen als möglichst intelligent erscheinen. Das aber ist in einer stark reglementierten Kommunikationssituation wie der therapeutischen, in der es das Privileg des Psychiaters ist, alles zu hinterfragen, was der Patient sagt, ohne dass dieser die an ihn gestellten Fragen seinerseits als unsinnig abtun könnte, besonders leicht möglich.

Über

das Grundprinzip von ELIZA schrieb Weizenbaum (1966) in seinem Artikel ELIZA--A

Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man

and Machine folgendes:

The gross

procedure of the program is quite simple; the input is read and inspected for

the presence of a keyword. When such a word is found, the sentence is

transformed according to a rule associated with the keyword, if not a

content-free remark or, undercertain conditions, an earlier transformation is

retrieved. The text so computed or retrieved is then printed out.

http://i5.nyu.edu/~mm64/x52.9265/january1966.html

[gesehen:

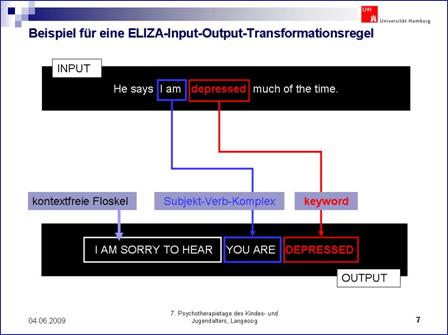

Offensichtliche keywords in diesem therapeutischen Gesprächskontext sind Ausdrücke wie father, mother, family. Ein prägnantes Beispiel für eine der Transformationsregeln, der erwähnten rules liefert diese kleine Dialogsequenz aus dem obigen Beispiel:

He

says I'm depressed much of the time.

I AM SORRY

TO HEAR YOU ARE DEPRESSED

Kombiniert werden hier

eine kontextfreie Floskel („I am sorry to hear“) mit einer Umwandlung des

Subjekt-Verb-Komplexes „I am“ in den entsprechenden Objekt-Verb-Komplex „you

are“ und einer Wiederaufnahme des Adjektivs „depressed“ – und fertig ist ELIZAs

therapeutische Replik. Es zeigte sich

nun, dass das Kommunikationsverhalten der Versuchspersonen gegenüber ELIZA

demjenigen gegenüber einem menschlichen Gesprächspartner weitgehend identisch

war – solange den Patienten die Antworten und Fragen von ELIZA als hinreichend

situationsangemessen erschienen, hielten sie diese auch für „menschlich“.

Man bezeichnet dies als den sog. Eliza-Effekt, der heute bei vielen Chatterbots

– d.h. Computersystemen, die einen menschlichen Interaktionspartner simulieren

- ausgenutzt wird.

Kombiniert werden hier

eine kontextfreie Floskel („I am sorry to hear“) mit einer Umwandlung des

Subjekt-Verb-Komplexes „I am“ in den entsprechenden Objekt-Verb-Komplex „you

are“ und einer Wiederaufnahme des Adjektivs „depressed“ – und fertig ist ELIZAs

therapeutische Replik. Es zeigte sich

nun, dass das Kommunikationsverhalten der Versuchspersonen gegenüber ELIZA

demjenigen gegenüber einem menschlichen Gesprächspartner weitgehend identisch

war – solange den Patienten die Antworten und Fragen von ELIZA als hinreichend

situationsangemessen erschienen, hielten sie diese auch für „menschlich“.

Man bezeichnet dies als den sog. Eliza-Effekt, der heute bei vielen Chatterbots

– d.h. Computersystemen, die einen menschlichen Interaktionspartner simulieren

- ausgenutzt wird.

Für den Informatiker Weizenbaum war das zunächst ein Erfolg, bestätigte der Versuch doch seine Behauptung, dass es hinreicht, Intelligenz zu ‚faken’, um einen Computer menschlich erscheinen zu lassen. Mehr noch: wenngleich offensichtlich war, dass der von der Versuchsperson „gefühlte“ Dialog eigentlich deren eigene Vorstellungs- und Projektionsleistung und keine Realität war, spekulierte Weizenbaum nun über eine mögliche Anwendung des Verfahrens in der psychiatrischen Praxis: das ELIZA-Prinzip habe, so stellte er fest, offenkundig

… a crucial

psychological utility in that it serves the speaker to maintain his sense of

being heard and understood. The speaker further defends his impression (which

even in real life may be illusory) by attributing to his conversational partner

all sorts of background knowledge, insights and reasoning ability.

http://i5.nyu.edu/~mm64/x52.9265/january1966.html

[gesehen:

Als sich indes herausstellte, dass sich die Probanden, selbst nachdem man ihnen reinen Wein über ELIZA eingeschenkt hatte, häufig weigerten, zu akzeptieren, dass sie mit einem Computer-Programm ohne Intelligenz, Verstand oder gar Einfühlungsvermögen gesprochen hatten, war Weizenbaum schockiert. Und dieser Schock wurde umso größer, als in den USA praktizierende Psychiater ernsthaft darüber nachzudenken begannen, ob man nicht mit ELIZA zu einer automatisierten und billigeren Form der Psychotherapie gelangen könne.

2.2. HAL

Zwei Jahre, nachdem ELIZA am MIT gelernt hatte, seinen menschlichen Gesprächspartner Einfühlungsvermögen zu suggerieren, startete auch die NASA ein Forschungsprojekt zur Frage der Mensch-Maschine-Interaktion. An Bord des Raumschiffes Discovery wurden die Astronauten Frank Poole und Dave Bowman mit drei weiteren Kollegen, die in Tiefschlafkammern im Dauerschlaf lagen, sowie ein Großrechner, der mit einer synthetischen Persönlichkeit ausgestattet war und der das Raumschiff autonom steuerte, auf eine Weltraummission geschickt.

Der dabei verwendete Computer der Serie HAL 9000 galt als technologische Spitzenleistung und Dank seiner ausgefeilten Programmierung als schlicht unfähig, den geringsten Fehler zu machen oder unklare Informationen über die Mission zu liefern. Doch im Anschluss an ein Gespräch mit dem Astronauten Bowman, bei dem der Computer dem menschlichen Dialogpartner unter Rückgriff auf das ELIZA-Prinzip Empathie und Emotionalität zu suggerieren versucht hatte, sagte das System einen Fehler in einer Raumschiffkomponente voraus, die sich dann bei der Nachprüfung Bowman als voll funktionsfähig erwies. Menschlich ausgedrückt hieß das: der Computer hatte sich geirrt.

Die Astronauten Poole und

Bowman bemerkten bald weitere Indizien dafür, dass der Computer ein unberechenbares

Eigenleben zu entwickeln begonnen hatte, indem er Fehlinformationen oder halbe

Wahrheiten äußerte. Die Lage an Bord eskalierte: Astronaut Poole kam bei einer

vom Computer bewusst verursachten  technischen Panne

ums Leben, und während Bowman noch versuchte, seinen Teamgefährten zu retten,

schaltete der Rechner die Lebenserhaltungssysteme der drei

tiefschlafenden Astronauten ab. In dieser dramatischen Situation entschloss sich

Dave Bowman ohne Rücksprache mit der Bodenstation, den Computer HAL, der das

ganze Raumschiff steuerte, lahm zu legen, indem er einzelne Funktionselemente

deaktivierte. Der Vorgang wurde von den Bordkameras der Discovery in einem Film aufgezeichnet, der 1968 an die

Öffentlichkeit gelangte.

technischen Panne

ums Leben, und während Bowman noch versuchte, seinen Teamgefährten zu retten,

schaltete der Rechner die Lebenserhaltungssysteme der drei

tiefschlafenden Astronauten ab. In dieser dramatischen Situation entschloss sich

Dave Bowman ohne Rücksprache mit der Bodenstation, den Computer HAL, der das

ganze Raumschiff steuerte, lahm zu legen, indem er einzelne Funktionselemente

deaktivierte. Der Vorgang wurde von den Bordkameras der Discovery in einem Film aufgezeichnet, der 1968 an die

Öffentlichkeit gelangte.

Stanley Kubricks 2001. A Space Odyssee, aus dem diese

Geschichte stammt, ist bis heute ein Kultfilm der SciFi-Gemeinde geblieben. In

der Szene, die ich hier gerade nacherzählt habe, schaltet der Astronaut Bowman nacheinander

die höheren intelligenten Funktionen des Computers ab, um den unberechenbar

gewordenen Gehilfen unter Kontrolle zu bringen. (Wer die Szene noch einmal

anschauen möchte, kann sie durch Anklicken des Bildes aufrufen oder auch auf

YouTube finden: http://www.youtube.com/watch?v=ukeHdiszZmE

[gesehen

Das Filmthema der

Konfrontation des Menschen mit der von ihm selbst geschaffenen,

unkontrollierbar gewordenen künstlichen Intelligenz greift hier ein altes

religiöses Motiv auf. Wir kennen es aus der Faust-Sage, aber auch aus der

jüdischen Golem-Legende, die Anfang des 20.Jahrhunderts u.a. durch den

gleichnamigen Roman des Österreichers Gustav Meyrink neuerlich populär geworden

ist. In der Golem-Sage belebt der mit magischen Kräften ausgestattete Rabbi Löw

einen Lehmklumpen, indem er ihm einen Zettel mit einem Wort aus der Torah

zwischen die Zähne schiebt. Als der Diener des Rabbis es eines

Der mittelalterliche Golem, Weizenbaums ELIZA und Kubricks HAL, der eigensinnige Computer in 2001 – a space Odyssee: diese Beispiele markieren Stationen in der Genealogie der Künstlichen Intelligenz. In ihr steht der Golem für den Typus einer Maschine, deren Fähigkeit sich darauf beschränkt, menschliche Befehle zu verstehen und auszuführen. ELIZA repräsentiert einen entwickelteren Typus, der ein algorithmisches Kalkül auf die menschliche Erwartungshaltung verwendet, unsere humane Intelligenz zu foppen. HAL geht noch eine Stufe weiter: er ist die erste Maschine, die Ratio und Emotion zeigt. Welche Art Emotion das ist, haben Sie soeben in dem Filmclip gesehen: Als der Astronaut Dave beginnt, HALs höhere Funktionen abzuschalten, versucht HAL zunächst, ihn mit immer neuen Beschwichtigungen und Argumenten, zum Beispiel über die Wichtigkeit der Mission, von seinem Entschluss abzubringen. Als Dave sich nicht überzeugen läßt, reagiert HAL schließlich mit – Angst:

„Stop, Dave. - I‘m afraid. - I‘m afraid, Dave. - Dave, my mind is going. I can feel it.“

2.3

AI – emotionale Intelligenz

Passive

Intelligenz, simulatives Intelligenzkalkül, Ratio-Emotio-Display: was wäre nun

die folgerichtige nächste Stufe in der Annäherung des digitalen an das

menschliche Prinzip?  Steven Spielberg hat

diese Frage in seinem Film Artificial Intelligence

(2001; Bild anklicken oder aufrufen unter http://www.youtube.com/watch?v=sqS83f-NUww

[gesehen

Steven Spielberg hat

diese Frage in seinem Film Artificial Intelligence

(2001; Bild anklicken oder aufrufen unter http://www.youtube.com/watch?v=sqS83f-NUww

[gesehen

3. Computerspiele: Immersion, Reflektion

und Involviertheit

Computer mögen zwar irgendwann lernen, zu lieben – aber ob wir sie dafür lieben lernen werden, ist zweifelhaft. In Spielbergs Film etwa geht der emotionale Annäherungsversuch der Maschine an den Menschen gründlich schief, denn Davids menschliche Adoptiveltern fühlen sich von dem künstlichen Ersatzkind emotional überfordert und setzen ihn deshalb aus.

Auch wenn es auch in unserer Gesellschaft hie und da Menschen geben mag, die ihren PC tatsächlich lieben – was sicherlich immer noch sozialverträglicher ist als eine libidinöse Fixierung auf Kampfhunde – so haben die meisten von uns Normalnutzern heutzutage doch eher ein ausgeprägt utilitaristisches Verhältnis zum Computer. Wir benutzen ihn als Werkzeug, als Mittel zum Zweck in Produktion, Administration, Information, Planung, Analyse, Modellierung und Kommunikation. Deutlich ins Wanken gerät diese instrumentelle Grundhaltung allerdings in einem Bereich, der bis vor kurzem noch den Künsten – also Literatur, Theater, Musik und Film – vorbehalten schien: in der Unterhaltung.

Die Rolle von Computern und digitalen Medien in der Unterhaltung ist Gegenstand einer immer wieder aufflammenden Debatte um die Frage, inwieweit der massive Gebrauch digitaler Unterhaltungsmedien insbesondere durch Kinder und Jugendliche negative Konsequenzen für die Ausprägung eines humanen Selbstbildes und Sozialverhaltens haben könnte. Diese Diskussion wird vielfach vom Reflex auf aktuelles Geschehen, wie zuletzt die Ereignisse von Winnenden, befeuert. Das Unheilsszenario vom wirklichkeits-immunisierten Gamer, der im virtuellen Raum seinem Narzismus und seinen Omnipotenzphantasien frönt, während er in der wirklichen Wirklichkeit zum de-humanisierten Looser und Soziopathen degeneriert, wird immer wieder beschworen. Es wäre fahrlässig zu leugnen, dass es Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen den Erfahrungsräumen von Spiel und Wirklichkeit geben mag – dass man auch und gerade Inhumanität trainieren kann, gehört ja schließlich nicht umsonst zum Grundwissen der Kriegsführung. Aber die Dinge liegen doch erheblich komplexer, als es die Reduktion des Beziehungsgeflechts zwischen sozialer Wirklichkeit, Identitätskonstrukten und virtuellen Handlungsszenarien auf monokausale Erklärungsansätze und inhaltsfixierte Problemstellungen suggeriert. Diese Komplexität nun hat ganz wesentlich mit den Eigentümlichkeiten der Fiktion als unterhaltendem Erfahrungsraum zu tun – und darum soll es nun zunächst gehen.

3.1

Wie Fiktionen funktionieren

Wer sich in der Geschichte der Künste auskennt, der weiß: mit der Wirklichkeit haben wir es in der Unterhaltung noch nie so genau genommen. Ganz im Gegenteil: wir lieben die Entgrenzung. Dazu braucht man weder eine Pille zu schlucken, noch muss man irgendwelche anstrengenden Rituale über sich ergehen lassen. Es reicht - ein Buch; man schlägt es auf, man atmet tief durch, und schon ist man woanders und wer anderes. Zum Beispiel so:

Der Roman

beginnt auf einem Bahnhof, eine Lokomotive faucht, Kolbendampf zischt über den

Anfang des Kapitels, Rauch verhüllt einen Teil des ersten Absatzes. In den

Bahnhofsgeruch mischt sich ein Dunstschwaden aus dem Bahnhofscafé. (…) Die

Buchseiten sind beschlagen wie die Fenster eines alten Zuges, der Rauch legt

sich auf die Sätze. Es ist ein regnerischer Abend, der Mann betritt das Café,

knöpft sich den feuchten Mantel auf, eine Wolke von Dampf umhüllt ihn; ein Pfiff

ertönt über die Gleise, die vom Regen glänzen, so weit das Auge reicht.

Italo Calvino, Wenn ein Reisender in

einer Winternacht. München 1983

(dtv), S.15

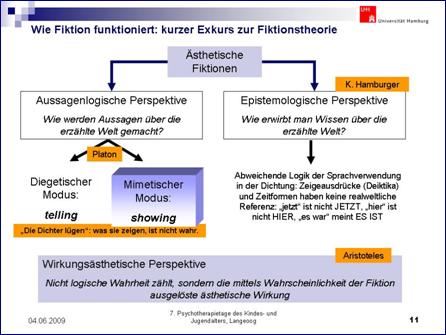

Dass und warum die Entgrenzungs-Droge Literatur so gut funktioniert, ist seit Mitte des 20. Jahrhunderts u.a. Gegenstand fiktionstheoretischer Überlegungen gewesen. In diesem Zusammenhang hat man sich dem Problem im wesentlichen unter zwei Gesichtspunkten angenähert: dem aussagelogischen (wie und unter welchen Bedingungen kann man wahre Aussagen über die Welt machen?) und dem epistemologischen (wie und unter welchen Bedingungen kann man – in unserem Fall: sprachlich vermitteltes – Wissen über die Welt erwerben?).

Die Idee, die fiktionstheoretische Bestimmungen von Literatur auf eine Differenzierung der Modi der Rede zu gründen, geht zurück auf Platon und dessen Unterscheidung zwischen einem mimetischen und einem diegetischen Modus künstlerischer Fiktion. Diegetisch nennt Platon die Rede eines Kunstwerks, die wir wie eine direkt an uns gerichtete Ansprache des Dichters erfahren – wir bezeichnen das heute als den Modus des telling. Mimetisch ist das Kunstwerk hingegen, wo es eine fiktionale Welt nicht beschreibt, sondern nachahmt und uns vor Augen führt im Modus des showing. Showing, das ist also quasi eine Erzählung ohne Erzähler – eine Scheinwirklichkeit, der man die Tatsache ihres Erzähltseins nicht mehr anmerkt.[1]

Von beiden Möglichkeiten der künstlerischen Darbietung macht Italo Calvino in der oben zitierten Passage bereits im ersten Satz Gebrauch: „Der Roman beginnt auf einem Bahnhof, eine Lokomotive faucht…“ lesen wir da. Von einem Roman als Roman sprechen kann, so sollte man meinen, nur jemand, der außerhalb dieses Romans existiert; es dürfte hier der Autor selbst sein: ein Fall von telling also. Aber - wer nimmt Bahnhof und Lokomotive als Elemente der fiktionalen Welt wahr? Das muss doch irgendeine Instanz sein, die in dieser Welt existiert - möglicherweise also eine Erzählerfigur, der wir erst noch begegnen werden. In jedem Fall aber haben wir es hier mit Wahrnehmungen aus zweiter Hand zu tun, die so wirken, als wären es unsere eigenen: mithin mit showing.

Dieser aussagenlogischen Eigentümlichkeit

der fiktionalen Erzählung korrespondiert, wie Käte Hamburger in ihrem Buch Die

Logik der Dichtung (1955) dargelegt hat, eine  eigentümliche epistemologische Struktur. Das heißt: die Art

und Weise, wie wir unser Wissen über die fiktionale Welt logisch formen und

organisieren, funktioniert offenkundig anders als bei unserer realen

Weltwahrnehmung. Dieses „anders“ kann man an der Sprache selbst beobachten:

Ausdrücke wie „hier, jetzt, gestern, heute, ich, du“ z.B. – sog. deiktische Ausdrücke,

die die Sprecherposition markieren – verweisen in einem fiktionalen Text auf

anderes und gehen andere Kombinationen ein, als wir es in der Alltagsrede

gewohnt sind. „Es ist,“ lesen wir in Calvinos Roman, „ein regnerischer Abend,

der Mann betritt das Café…“ Nun, schauen Sie aus dem Fenster: durchaus möglich

zwar, dass es auf Langeoog auch regnerische Abende und Männer in feuchten

Mänteln gibt, aber weder sehen wir den Mann hier, noch ‚ist’ jetzt und hier und

für Sie und mich Abend. Der, von dem der Roman handelt, liegt – dem

grammatischen Präsenz der Rede zum Trotz – in einer unbestimmten Zeit, aber

eindeutig nicht in der Gegenwart, und es ist ohnehin noch sehr die Frage, ob es

ihn je gegeben hat oder jemals geben wird.

eigentümliche epistemologische Struktur. Das heißt: die Art

und Weise, wie wir unser Wissen über die fiktionale Welt logisch formen und

organisieren, funktioniert offenkundig anders als bei unserer realen

Weltwahrnehmung. Dieses „anders“ kann man an der Sprache selbst beobachten:

Ausdrücke wie „hier, jetzt, gestern, heute, ich, du“ z.B. – sog. deiktische Ausdrücke,

die die Sprecherposition markieren – verweisen in einem fiktionalen Text auf

anderes und gehen andere Kombinationen ein, als wir es in der Alltagsrede

gewohnt sind. „Es ist,“ lesen wir in Calvinos Roman, „ein regnerischer Abend,

der Mann betritt das Café…“ Nun, schauen Sie aus dem Fenster: durchaus möglich

zwar, dass es auf Langeoog auch regnerische Abende und Männer in feuchten

Mänteln gibt, aber weder sehen wir den Mann hier, noch ‚ist’ jetzt und hier und

für Sie und mich Abend. Der, von dem der Roman handelt, liegt – dem

grammatischen Präsenz der Rede zum Trotz – in einer unbestimmten Zeit, aber

eindeutig nicht in der Gegenwart, und es ist ohnehin noch sehr die Frage, ob es

ihn je gegeben hat oder jemals geben wird.

Wirklich? Schließen Sie einmal die Augen. Sie haben jetzt drei Sekunden Zeit, um an alles mögliche zu denken; mit einer Ausnahme: denken Sie nicht an einen Mann im Regenmantel! – Sie werden merken: auf eine vertrackte Weise ist Calvinos regnerischer Abend bereits Teil unserer eigenen Wahrnehmung geworden, er ‚ist’ also, wenn auch nur imaginär, das heißt als mentales Bild.

Fiktionale Literatur macht in paradigmatischer Weise Gebrauch von dieser eigentümlichen menschlichen Fähigkeit, an vielen Orten zugleich zu sein, räumlich, zeitlich, kognitiv und emotional, kurz – von unserem mentalen Vermögen zur Entgrenzung. Weil wir ein Bewußtsein haben, nehmen wir die Welt nicht mehr als reines sensorisches Datum wahr, sondern zugleich – wenn nicht gar vorrangig – unter der Perspektive der Beschreibungen, die wir dem Wahrgenommenen (zudem wiederum diese Beschreibungen selbst gehören) zuordnen. Das Eigentliche der Welt ist uns geradezu unzugänglich geworden. Platon verurteilte das mimetische showing deshalb als eine Verfertigung der „Trugbilder von Abbildern“: die künstlerische Fiktion, so lautete seine philosophische Schlussfolgerung, muss klar und deutlich anzeigen, dass sie Fiktion ist – wo sie das nicht tut, degeneriert sie zur Lüge. Lügen aber sozial schädlich und deshalb zu bestrafen.

Dass dieser Appell an einen philosophischen Purismus schon in der Antike scheiterte, verdanken wir Aristoteles. Der zeigte nämlich in seiner Poetik, dass Platon bei seiner Argumentation von einer grundfalschen Voraussetzung ausgegangen war: d.h. von der Annahme, dass die Kunst wie die Philosophie die Aufgabe habe, die Wahrheit über die Welt zu sagen. Wahrheit als Maßstab der Kunst? Aristoteles hielt dagegen: nicht ob man Wahres über die Welt sagt zählt in der Kunst – was zählt ist, ob das Kunstwerk etwas in uns bewirkt, ob es einen Effekt auf uns hat. Das ist seine Wahrheit – die ästhetische Wirkung. Kunst vermittelt also gar kein Wissen von der Welt; Kunst ermöglicht Reflexion über die Welt und damit über uns selbst. Es reicht deshalb, wenn eine dargestellte Welt uns wie eine wahre und mögliche vorkommt, damit das wirkungsästhetische Kalkül auf emotionale und kognitive Reaktionen wie Identifikation und Katharsis aufgeht: was zählt, ist allein die Wirkung.

3.2 Digitalität,

Virtualität

Der Gedankengang, den ich hier sehr knapp umrissen habe, ist seit gut 2500 Jahren nicht nur Bestandteil unserer kulturellen Praxis; er ist zudem in ästhetisch-theoretischen wie poetologischen Diskursen immer wieder reflektiert und thematisiert worden. Fiktionen – seien sie nun ästhetischer oder pragmatischer Natur – sind also in der Praxis wie in der Philosophie ein alter Hut; wir haben längst gelernt, wie man damit umzugehen und wie man ihren Geltungsanspruch und ihre Funktion einzuschätzen hat.

In den letzten fünfundzwanzig Jahren nun hat sich das Interesse der Kulturreflexion jedoch auf einen neuen und erst durch den Einzug der Computertechnologie in unser Alltagsleben ermöglichten fiktionalen Erfahrungsbereich gerichtet: auf die Dimension der ‚Virtualität’. Diese neue Variante der Fiktion ist im Unterschied zu den alten eine, in der wir nicht mehr nur ideell und passiv agieren, indem wir uns in eine vorgestellte Welt mental hineinversetzen und uns z.B. mit den dort lebenden Figuren identifizieren. In der virtuellen Fiktion handeln wir vielmehr aktiv – und was wir da tun, zeitigt auch ganz konkrete Folgen: unser Handeln verändert also die fiktionale Welt. Man könnte also Virtualität ganz knapp wie folgt definieren: Virtualität, das ist ein möglicher, aber nicht notwendigerweise logisch ‚wahrer‘ (also: ein fiktionaler) Handlungsraum, in dem wir selber aktiv werden.

Das Problem ist nun allerdings, dass wir mitunter schon gar nicht mehr wissen, wo denn eigentlich die virtuelle Welt aufhörte und die reale beginnt. Virtualität – das ist ja nicht mehr nur eine bewusst konsumierte Variante der Fiktion, sondern Virtualität erfahren wir auch als jene immer häufiger konstatierten Entgrenzung und De-Substanzialisierung unserer eigenen Lebenswelt, die sich, so scheint es, in eine unabsehbare Vielfalt von potentiellen Parallelwelten auflöst. Natürlich nimmt sich auch das alte Leitmedium der Fiktion, die Literatur, gerne dieses Themas an. Zu den jüngsten Beispielen zählt etwa Daniel Glattauers 2007 erschienener Roman „Gut gegen Nordwind.“ In ihm geht es um eine Romanze zwischen zwei füreinander wie für den Leser körperlos bleibende Menschen, die sich durch einen digitalen Irrläufer im e-Mail-Kontakt nahe kommen und wieder verlieren. Und Entgrenzung und Identitätsverlust sind auch der philosophische Gegenstand von Daniel Kehlmanns neuestem Buch „Ruhm“ – einem „Roman in neun Geschichten“ (so der Untertitel), in dem der Reigen der Einzelgeschichten eröffnet und teilweise auch zusammengehalten wird durch das Thema der Virtualisierung von Identitäten und Wirklichkeiten im Zeitalter des Handys. Dazu stellt der Erzähler in einem reflektierenden Einschub fest:

Wie merkwürdig,

daß die Technik uns in eine Welt ohne feste Orte versetzt hat. Man spricht aus

dem Nirgendwo, man kann überall sein, und da sich nichts überprüfen läßt, ist

alles, was man sich vorstellt, im Grunde auch wahr. Wenn niemand mir nachweisen

kann, wo ich bin, ja wenn ich selbst mir darüber nicht vollkommen und absolut

im klaren bin, wo wäre die Instanz, die entscheidet? Wirkliche und

festgesteckte Plätze im Raum, die gab es, bevor wir kleine Funkgeräte hatten

und Briefe schrieben, die in der Sekunde des Abschickens schon am Ziel sind. (…)

Wie ging das eigentlich früher vor sich? Wie log und betrog man, wie

hatte man Affären, wie stahl man sich fort und manipulierte und richtete seine

Heimlichkeiten ein ohne die Hilfe hochverfeinerter Technologie? Ich hatte die

Zeit ja noch erlebt. Und doch konnte ich es mir nicht mehr vorstellen.

Daniel Kehlmann, Ruhm . Reinbek

(Rowohl) 2009, S.172f

Wer sich in reine Virtualität verstrickt, so lernen wir hier, der verliert jeglichen logisch-philosophischen Bezugspunkt, anhand dessen man noch über wahr und falsch entscheiden könnte. Damit aber beginnt der freie Fall des Humanen ins ethisch-moralische Vakuum des anything goes.

3.3 Counterstrike

Digital macht also

nicht nur doof – sondern auch gefährlich. Geradezu paradigmatisch scheinen

dafür die modernen Killerspiele zu stehen, die man als sog. Ego-Shooter

bezeichnet – also Spiele, in deren virtueller Welt man sich in Gestalt einer

personalisierten Spielfigur, dem sog. Avatar, und unter Einsatz aller

nur erdenklichen Waffen auf Leben und Tod behaupten muss. Das derzeit

bekannteste dieser Spiele hat deshalb zugleich auch den denkbar schlechtesten

Ruf: es ist Counterstrike. Hier

wird (zum Anspielen der Demo-Sequenz können Sie das Bild links anklicken) nicht

lange gefackelt. Geballert, gestorben und in die Luft gejagt wird zwar auch

woanders; im Computerspiel jedoch hat man erstmals selber den Finger am Drücker

– die Fähigkeit zu handeln ist ja gerade die Essenz des Virtuellem. Zudem

stirbt und mordet man quasi-öffentlich und unter den Augen der Mitspieler.

Digital macht also

nicht nur doof – sondern auch gefährlich. Geradezu paradigmatisch scheinen

dafür die modernen Killerspiele zu stehen, die man als sog. Ego-Shooter

bezeichnet – also Spiele, in deren virtueller Welt man sich in Gestalt einer

personalisierten Spielfigur, dem sog. Avatar, und unter Einsatz aller

nur erdenklichen Waffen auf Leben und Tod behaupten muss. Das derzeit

bekannteste dieser Spiele hat deshalb zugleich auch den denkbar schlechtesten

Ruf: es ist Counterstrike. Hier

wird (zum Anspielen der Demo-Sequenz können Sie das Bild links anklicken) nicht

lange gefackelt. Geballert, gestorben und in die Luft gejagt wird zwar auch

woanders; im Computerspiel jedoch hat man erstmals selber den Finger am Drücker

– die Fähigkeit zu handeln ist ja gerade die Essenz des Virtuellem. Zudem

stirbt und mordet man quasi-öffentlich und unter den Augen der Mitspieler.

Und doch ist gerade die Inszenierung von solchen Splatter-Morden vor Publikum alles andere als neu; sie begleitet uns vielmehr seit den Anfängen der abendländischen Kultur. Homer z.B. präsentiert uns im 22.Gesang der Ilias den wohl berühmtesten ‚Totschlag vor Zuschauern’ der Literaturgeschichte: den Kampf zwischen Hektor und Achilleus. Das grausame Nachspiel des Spektakels, bei dem die Götter die Gamer sind, ereignet sich in Gestalt einer Leichenschändung, gegen die sich der Naturalismus der meisten Ego-Shooter vergleichsweise harmlos ausnimmt:

(…) und schändlichen Frevel ersann er

dem göttlichen Hektor.

Beiden Füßen nunmehr durchbohret' er

hinten die Sehnen

Zwischen Knöchel und Fers und durchzog

sie mit Riemen von Stierhaut,

Band am Sessel sie fest und ließ

nachschleppen die Scheitel,

[388]

Trat dann selber hinein und erhob die prangende Rüstung;

Treibend schwang er die Geißel, und

rasch hinflogen die Rosse,

Staubgewölk umwallte den Schleppenden,

rings auch zerrüttet

Rollte sein finsteres Haar, da ganz

sein Haupt in dem Staube

Lag (…)

Sollten wir also besser auch die Ilias verbieten? Das Für und Wider einer Argumentation über die Zulässigkeit von Fiktionen an moralisch-ethische Urteile zu binden würde bedeuten, der Kunst wie dem Spiel prinzipiell zu untersagen, moralisch-ethische Normen in Frage zu stellen. Kann man anders argumentieren?

Was in der Welt von Counterstrike geschieht und getan wird, mag man empörend finden oder auch nicht: sowohl die Entrüstung über das Spielgeschehen wie die Verteidigung des Geschehens als bloßes Spiel greifen zu kurz, weil sie sich primär auf die Inhaltsebene richten, auf das Was des Geschehens und Handelns. Von den Kritikern wird dieses Was als moralisch verwerflich und gewaltverherrlichend, oder doch zumindest die Gewaltbereitschaft befördernd bewertet, von den Apologeten hingegen als durch die Kontextbedingung des Spiels lizenzierte bloße Fiktion.

Vielleicht ist es lohnender, den Blick auf das Wie zu richten. Die seit Platon und Aristoteles geläufige Gegenüberstellung von passivem Sich-Hineinversenken in die Fiktion einerseits, reflektierter mental-emotionaler Reaktion andererseits trifft die Sache nämlich nicht mehr so richtig. Weder ist man als Gamer nur passiv, noch hat man andererseits die Möglichkeit, das Spiel beliebig wie ein Buch zuzuklappen und über seine Relevanz für das eigene Leben zu reflektieren – tut man das, wird man erschossen. Unter den performanzorientierten und zeitkritischen Bedingungen des Computerspiels funktioniert Fiktion einfach anders.

Die Computerspiel-Theoretikerin Britta Neitzel[2] hat deshalb vorgeschlagen, die alte Dichotomie von Immersion versus Reflektion in einem dialektischen Konzept aufzuheben: dem der Involviertheit. Wer in eine Sache involviert ist, der reagiert nicht nur, sondern der handelt und reflektiert zu gleichen Teilen. Wer ein Computerspiel spielt, der ist also kein bloßer User und auch kein Rezipient, kein Zuschauer oder Leser alten Schlages: wir nehmen vielmehr eine Doppelrolle ein, zu der Beobachtung und Teilnahme gleichermaßen gehören. Diese Doppelrolle ist, wie Neitzel zeigt, dem Computerspiel auch strukturell eingeschrieben – es hält für uns als Spieler nämlich nicht nur einen point of view bereit, sondern auch einen point of action. Zwischen beiden schalten wir als Spieler laufend hin und her. Für alle Spiele trifft dabei grundsätzlich zu, was Gregory Bateson als das sog. „metakommunikative Paradox“ bezeichnet hat[3]: jede spielerische Handlung referiert auf sich selbst, indem sie sich als spielerische Handlung kennzeichnet.

Im Computerspiel ist

dieses Paradox strukturell verankert durch die Doppelung von point of view / point of action und durch

die entsprechende Doppelrolle von Beobachter/Teilnehmer. Wie das funktioniert, kann man gerade an Counterstrike gut demonstrieren: dem Spieler stehen hier technische Mittel zur

Verfügung, um nach Belieben zwischen der für den Ego-Shooter konstitutiven

subjektiv-fiktionsimmanenten Perspektive seines Avatars auf das Geschehen

und einer quasi-olympischen ‚Draufsicht’ hin- und herzuschalten. Damit nicht

genug, kann man sich zudem eine Art real-time Zwischenstand des Spielverlaufs

anzeigen lassen, der die fiktionsimmanent handlungsrelevanten Dispositionen

und Potenziale der Avatare – sprich: die Zahl ihrer ‚Leben’ und den jeweiligen

Umfang ihrer Waffenarsenale – tabellarisch wiedergibt.

Im Computerspiel ist

dieses Paradox strukturell verankert durch die Doppelung von point of view / point of action und durch

die entsprechende Doppelrolle von Beobachter/Teilnehmer. Wie das funktioniert, kann man gerade an Counterstrike gut demonstrieren: dem Spieler stehen hier technische Mittel zur

Verfügung, um nach Belieben zwischen der für den Ego-Shooter konstitutiven

subjektiv-fiktionsimmanenten Perspektive seines Avatars auf das Geschehen

und einer quasi-olympischen ‚Draufsicht’ hin- und herzuschalten. Damit nicht

genug, kann man sich zudem eine Art real-time Zwischenstand des Spielverlaufs

anzeigen lassen, der die fiktionsimmanent handlungsrelevanten Dispositionen

und Potenziale der Avatare – sprich: die Zahl ihrer ‚Leben’ und den jeweiligen

Umfang ihrer Waffenarsenale – tabellarisch wiedergibt.

Die avancierte digitale virtuelle Welt ist also durchaus nicht ungebrochen illusionshaltig und unhintergehbar! Bei genauerer Betrachtung zeigt sich vielmehr, dass ausgerechnet das archetypische Killerspiel immer wieder zur Durchbrechung und Suspendierung seiner Scheinwelt und des Geschehens provoziert, ja: das diese Provokation ihm immanent ist und seine ästhetische Struktur ausmacht. Denn wer nicht hin- und herschaltet, verliert den Überblick und damit sein Leben. Auch und gerade dem gespielten, dem sog. ludischen Geschehen ist also immer schon eine Reflexionsebene eingezogen, die es uns eigentlich als eine Art telling bewusst halten müsste – mithin als einen Vorgang, der nach einem bestimmten Kalkül inszeniert worden ist, eben so wie ein Drama oder ein Roman konstruiert und dargestellt oder erzählt werden.

Ego-Shooter sind also von ihrer Anlage her durchaus selbstreflexiv - Selbstreflexivität aber gehört zu den bestimmenden Merkmalen aller Kunst, insbesondere der literarischen. Schon in Homers Ilias wird das mörderische Geschehen vor den Mauern Trojas ja nicht einfach und direkt erzählt – es ist vielmehr gerahmt und wird zugleich kausal motiviert vom Diskurs seiner olympischen Betrachter Zeus und Athene, die über das Für und Wider eines göttlichen Eingriffs ins Geschehen debattieren: mimesis, showing wird mithin durchbrochen von reflektierenden Einschüben, die uns das telling, also den Erzählvorgang selbst, bewusst machen.

Im homerischen Epos wie im modernen Roman ist dieses Hin- und Herschalten zwischen showing und telling im Text allerdings fest und ausformuliert vorgegeben. Im interaktiven Medium Computerspiel hingegen regulieren zwei Prinzipien den fortwährenden Wechsel des Erzählmodus zwischen showing und telling: ein systemimmanentes und ein kooperatives. Bei bestimmten Geschehenswendungen – z.B., wenn der eigene Avatar ‚erschossen’ wird – wird der Perspektivwechsel automatisch durch einen Algorithmus erzwungen, den man als Reverenz an naturalistische Darstellungskonventionen interpretieren könnte: das Sterben läßt sich halt nur ‚von außen’ erzählen. Ansonsten aber hat man als Spieler immer das Sagen über die Art und Weise der narrativen Repräsentation: nur ein Knopfdruck, und man throhnt über dem ganzen Geschehen wie ein ironisch-distanzierter Erzähler bei Thomas Mann oder Milán Kundera, schiebt seinen Avatar über das Schachbrett und könnte ihn leben und sterben lassen nach Gusto, wenn – ja wenn da nicht die Mitspieler wären, die ihrerseits das Gleiche tun können und damit dem Spiel mit den darstellungstechnischen Parametern eine beeindruckende Dynamik und Komplexität verleihen.

3.4.

Der Ego-Shooter als philosophisches Propädeutikum?

Welcher Schluss läßt sich aus der Analogie zwischen den Erzähl- und Repräsentationsverfahren von Literatur und Computerspiel ziehen?

Wer in und mit Counterstrike überleben will, muss als Spieler eine hochgradige Kompetenz zum level-switching und parallel processing mitbringen. Inhaltlich mag in Counterstrike zwar ein brutales, aufs existentielle Minimum reduziertes Handlungsziel – Tod oder Leben – zur Debatte stehen. Formal gesehen indes setzen multi user role playing games wie dieses beim Spieler eine Bereitschaft zum ästhetisch-epistemologischen Relativismus voraus, wie man sie sonst nur in der Auseinandersetzung mit den selbstreflexiven sog. mind bendern des postmodernen Erzählens mitbringen muss – also beim Verstehen von Filmen wie Fight Club oder von Romanen wie dem oben erwähnten von Italo Calvino, in dem über das Erzählen des Erzählens erzählt wird.

Der virtuellen Welt, die in einem atavistischen Ego-Shooter wie Counterstrike vom Computer im real time-Modus generiert wird und zur unmittelbaren Handlung auffordert, ist damit im Prinzip eine selbstreflexive Dimension immanent, die fortwährend an ihre techné gemahnt – oder zumindest gemahnen sollte: also an die Gemachtheit der Illusion, die wir als Spieler gerade erfahren und auf die wir kognitiv, emotional und motorisch reagieren. Auch die Inszenierung der virtuellen Welt und des anderen und omnipotenten Shooter-Ich wird also im Kern regiert von jener wirkungsästhetischen Dialektik von Illusionsstiftung und Illusionsdurchbrechung, Ich-Entgrenzung und kritisch-reflexiver Wiedervergewisserung der eigenen Beobachterposition, die seit dem ersten Epos das epistemologische Paradox wie das Faszinosum der Fiktion ausgemacht hat.

Das hört sich nun so an, als wären Ego-Shooter geradezu ein philosophisches Propädeutikum und jeder Schuß in Counterstrike irgendwie zugleich ein ästhetisches Ereignis. Sie sind es nicht – aber nicht etwa deshalb, weil das Computerspiel dazu im Prinzip nicht taugte, sondern vielmehr, weil es in einem kulturellen und situativen Kontext gespielt wird, den Roberto Simanowski als „Präsenz- und Erlebniskultur“ bezeichnet hat. In dieser Kultur mit ihrem hedonistischen Grundzug des unmittelbaren feed back wird die Rolle des engagierten Interakteurs höher bewertet als die des reflektiert-deutenden, distanzierten Rezipienten, der auf kurzfristige sensorische Gratifikationen verzichtet, weil er an langfristigem hermeneutischem Gewinn – das heißt: an Sinn und Deutung des Erlebten - interessiert ist.

Diesem Hedonismus allerdings spielt der Computer in die Hände, gerade weil er so bereitwillig und schnell mit uns interagiert – er läßt uns nicht warten (und wenn er es tut, wird es, verflixt noch mal, Zeit für ein Update!). Wie in der digitalen Kunst wird durch die reaktionsschnelle digitale Technologie überhaupt die Distanz zwischen Subjekt und Objekt und zunehmend aufgehoben: Kunstprojekte, reale Handlungsabläufe wie virtuelle Welten und Spielzüge werden entstehen in einem fortlaufenden kollaborativen Akt zwischen Mensch und Maschine, Fiktion und Rezipient, virtuellem Environment und Spieler, Sender und Empfänger – und jeder Interakteur kann prinzipiell jede Rolle einnehmen.[4] Damit aber verlieren wir das selbstreflexive Potenzial des digitalen Artefakts, an dem wir selber teilhaben, immer mehr aus dem Blick.

4. Ausblick

Der AI-Guru Joseph Weizenbaum wurde nicht zuletzt aufgrund seiner Erfahrungen mit ELIZA zu einem Gesellschaftskritiker, der die subversive Nutzung des Computers propagierte. In seinem Buch "COMPUTER POWER AND HUMAN REASON" griff er die eigenen Fachkollegen scharf an und kritisierte deren Allmachtsphantasien, den Militarismus und die vorherrschende Wissenschaftsgläubigkeit. Nicht der Computer ist dabei für Weizenbaum das Problem – es ist seine unreflektierte Instrumentalisierung im Dienste dieses Szientismus. In dem Dokumentarfilm Weizenbaum. Rebel at Work (2006) von Peter Haas und Silvia Holzinger stellte der Schöpfer von ELIZA im Rückblick fest:

Dass der Computer subversiv ist in

einem gewissen Sinn, das heißt, dass er – oder es – ganz bestimmt Türen öffnet,

die vorher nicht offen waren oder gar nicht existierten, oder die Räume hinter

den Türen – dass haben wir gar nicht geahnt …

siehe http://ilmarefilm.org/W_D_4.htm [gesehen

Auch auf das Menschliche und die Menschlichkeit vermag der Computer solche Türen zu öffnen: die unzähligen webbasierten kollaborativen Projekte, die ohne jegliche kommerzielle Nebenabsicht betrieben werden, sind ein Beispiel dafür. Christos Papadimitriou, einer der führenden CS-Forscher an der Stanford University, hat darauf hingewiesen, wie dies das Selbstverständnis einer so ‚harten’ Disziplin wie der Informatik in Frage gestellt hat:

The internet is definitely an unforeseen consequence

of the computers and the networks, and in that sense of two artifacts that were

created by man. But the way it is interacted with, the way it grew, and the

ways it has captured the imagination of humanity was completely unforeseen.

Study of the internet, in some timid ways, has turned CS into a social science

because you cannot study the internet in isolation of the social system it has

created and which it sort of serves.

Interview J.C. Meister mit Christos

Papadimitriou im Rahmen der Konferenz Narrative and Mathematics, Delphi

2007 (unveröffentlicht)

Schließen möchte ich dehalb wieder mit einer Bemerkung von David Lochhead, dessen Aufforderung, unsere Computer ab und zu auch einmal zu knuddeln, am Anfang meiner Überlegungen stand. In einer Zeit, in der Computer immer leichter handhabbar werden, brauchen wir Lochhead zufolge nicht länger die speziellen technischen Fertigkeiten der sog. „computer literacy“ - also Programmierkenntnisse und Expertenwissen über Systeme – als vielmehr eine neue Art der „computer awareness.“ Das aber heißt: Bewusstheit im Umgang mit Computern und philosophische Reflektion des Effektes, den Computer – seien sie Werkzeuge, seien sie Interaktionspartner - auf unsere Lebensrealität haben. Denn, so Lochhead:

We cannot learn what it means to be human in a

technological world by despising our technology. Nor can we afford to take our

technology for granted. We need to acknowledge our technology, respect it,

become friends with it. To be human in a technological world means to recognize

the humanity of our machines, to understand the symbiotic relationship that

exists between us and our creations.

David

Lochhead (1990)

http://www.religion-research.org/irtc/hugged.htm

[gesehen: